邢台博物馆馆藏文物·卧兽组盖螭龙纹附耳铜鼎

聞鍾記郵(5359)黄山的门户

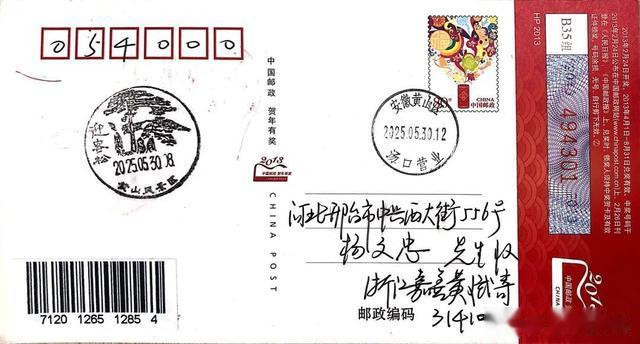

无论去过还是没有去过黄山,都听说过一句“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”的话,这句话出自中国最伟大的旅行家徐霞客。我本人对于黄山的印象,源自于一枚小小的邮票,这邮票不是1963年发行的《黄山风景》邮票,却是1980年发行的《祖国风光》普通邮票中面值5元的“黄山”。蓝色的基调,清楚地刀刻,让梦笔生花栩栩如生。于是这个让五岳都黯然失色的山该有多么美?很可惜至今也没能登临此山。不过有很多的朋友去过这里,还寄给我多枚封封片片,让我在封片戳中神游黄山。最近一次是嘉善黄老师5月30日寄给我的明信片,看着邮戳上的“汤口”,还有明信片上的“迎客松”风景日戳,很是开心。

在皖南的群峰之间,汤口如一颗温润的明珠,镶嵌在黄山南麓。这座因黄山而生、因黄山而兴的小镇,自古便是登临黄山的门户,往来游人在此整理行装、寄存俗务,而后带着满心憧憬踏入那片“奇、险、秀、幽”的人间仙境。而在汤口邮政支局那方小小的“黄山迎客松”风景日戳上,不仅凝固着时光的印记,更浓缩了黄山“归来不看岳”的磅礴气韵与迎客松的精神风骨,成为连接世俗与仙境、当下与永恒的独特文化符号。于是汤口就成为了来自黄山的“第一声问候”汤口的存在,本身便是黄山文化的序曲。它得名于穿镇而过的汤泉溪,溪水清澈如练,自黄山腹地奔涌而下,仿佛从仙境流淌至人间的脉络,将黄山的灵秀之气浸润在镇中每一寸土地。街头巷尾的向导熟稔地指点着登山路径。

作为黄山南麓最重要的交通枢纽,汤口承载的不仅是地理上的中转功能,更肩负着文化传播的使命。自徐霞客在《徐霞客游记》中留下“薄海内外无如徽之黄山,登黄山天下无山,观止矣”的赞叹,汤口便成为这句赞誉的“第一见证者”。无数文人墨客、官宦商旅在此驻足,或吟诗作赋记录心境,或托邮政传递家书,将黄山的奇景与感悟带向四方。而“黄山迎客松”风景日戳的诞生,更让这份“传递”有了具象的载体——当盖着日戳的信封跨越千山万水,迎客松的身影便随之抵达天涯海角,成为汤口向世界递出的一张鲜活名片。而邮政支局的绿色招牌在黛瓦白墙间格外醒目,默默记录着无数游人“向山而行”的期待与“下山而归”的眷恋。

在黄山的万千景致中,迎客松无疑是最具辨识度的存在。它生长在玉屏楼左侧的青狮石上,海拔1670米的悬崖峭壁间,石缝中仅有微薄的土壤,却支撑着它历经千年风霜而不倒。它的树干苍劲挺拔,如巨人伸臂,两大侧枝横空斜出,仿佛张开的双臂,正含笑迎接八方来客;细密的松针四季常青,在山风中轻舞,既有松柏的坚韧,又不失君子的温润。迎客松的魅力,远不止于形态的奇绝。它是黄山“奇松”的代表,更是中国人精神世界的投射。在贫瘠的石缝中扎根,在狂风暴雨中屹立,它象征着坚韧不拔、自强不息的生命力量;以舒展的姿态拥抱每一位登临者,它承载着中华民族热情好客、开放包容的文化基因。从古代文人笔下的“苍松挺秀立云端”,到现代成为黄山乃至安徽的文化名片,迎客松早已超越了植物的范畴,成为一种跨越时空的精神图腾。

无数游人在玉屏楼前驻足仰望,为它的生命力所震撼,为它的姿态所感染。有人举起相机定格它的身影,有人在明信片上写下对它的赞叹,而当这些承载着记忆的明信片通过汤口的邮政网络寄往各地时,那方“黄山迎客松”风景日戳便成为了最郑重的“认证”——它以中国邮政特有的方式,将迎客松的形象与“到此一游”的记忆永久绑定,让这份来自黄山的问候,带着墨香与温度,抵达世界的每一个角落。迎客松的身姿也是邮票中的常客,更是纪念邮戳、邮资机宣传戳、风景日戳中的主角。

“黄山迎客松”风景日戳,以迎客松的经典形象为核心图案,辅以“安徽黄山”的地名与日期刻度,将自然景观、地域标识与时间印记巧妙融合,成为黄山文化传播中独具特色的媒介。对于往来黄山的游人而言,这方日戳是旅行记忆的“封印”。当在汤口寄出一张印有迎客松的明信片,盖下这枚日戳的瞬间,登山时的汗水、观松时的感动、云海翻涌时的震撼,便都与这方小小的印记融为一体。若干年后,当收件人或寄件人再次翻阅这张明信片,日戳上的日期会唤起具体的时空记忆,而迎客松的图案则会将那份属于黄山的独特情愫重新激活。

对于邮政文化与集邮爱好者而言,这枚日戳是黄山文化的“微缩景观”。它不仅是邮政史上地域文化表达的生动案例,更是黄山“奇松”文化、“五岳归来不看岳”的名山文化在方寸之间的凝练。通过收集、研究这方日戳,人们得以从另一个角度解读黄山与中国传统文化的深层关联——它既是自然的馈赠,也是人文的创造;既是地理的标识,也是精神的象征。从更广阔的视角看,“黄山迎客松”风景日戳的存在,恰是汤口作为黄山门户的文化延伸。汤口是游人踏入黄山的物理起点,而这枚日戳则是游人带走黄山记忆的情感终点。它让“到此一游”不再是浮光掠影的瞬间,而是转化为可触摸、可留存的文化信物,让“黄山归来不看岳”的感慨,不仅停留在口头的赞叹中,更沉淀在带着墨香的纸页间,成为跨越时空的文化对话。

站在汤口的街头,望着远处黄山主峰在云雾中若隐若现,仿佛能听见千百年间游人的脚步声在此汇聚。那方“黄山迎客松”风景日戳,在邮政人员的手中一次次落下,盖下的不仅是时间的印记,更是黄山“奇、险、秀、幽”的自然之魂,是“归来不看岳”的人文之誉,是迎客松坚韧包容的精神之美。汤口因黄山而成为文化驿站,黄山因迎客松而有了灵魂标识,而这枚小小的日戳,则将这一切凝固成可触摸的文化记忆,让黄山的故事,在笔墨与时光的流转中,永远鲜活。想必此次的黄山之行,黄老师的体会一定比我深,因为我是望梅止渴,而他是身在此山中。

在线炒股配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:线上炒股配资公司2017年12月8日就诊:氧分压48

- 下一篇:没有了